在抗击艾滋病的征程中,艾滋病阻断药发挥着至关重要的作用,它们如同坚固的盾牌,为可能暴露于HIV病毒的人群提供了一道有力的保护屏障,本文将深入探讨这类药物的种类、作用机制、应用时机及效果等关键信息。

一、药物种类

艾滋病阻断药并非单一药物,而是由多种抗逆转录病毒药物组合而成的“鸡尾酒疗法”,这些药物主要分为五大类:

1、非核苷类逆转录酶抑制剂(NNRTIs):如依非韦伦片、奈韦拉平片等,通过与病毒逆转录酶结合位点附近的疏水结合口袋相互作用,改变反转录酶的蛋白结构,干扰酶与核苷酸的结合,从而抑制艾滋病毒的合成、复制。

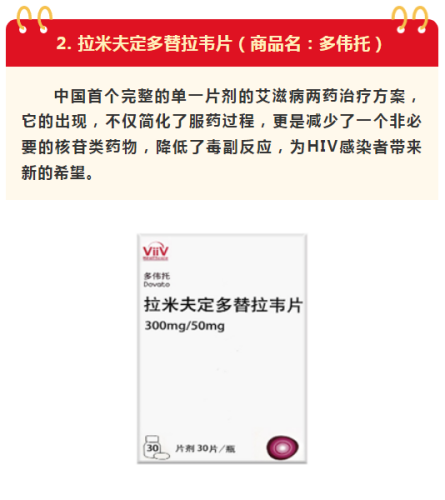

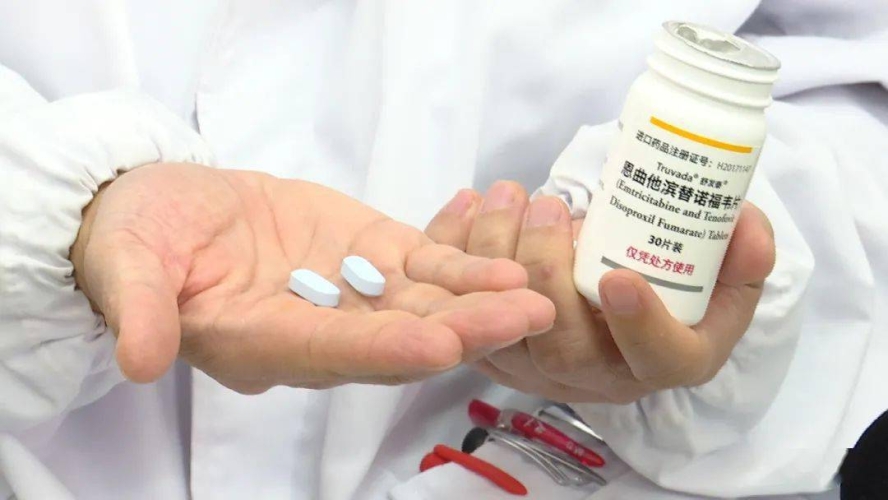

2、核苷类逆转录酶抑制剂(NRTIs):包括硫酸阿巴卡韦片、富马酸替诺福韦二吡呋酯片、拉米夫定片等,能够抑制HIV逆转录酶,阻止DNA合成和复制,是抗HIV治疗的核心药物之一,替诺福韦(TDF)、恩曲他滨(FTC)等是常用的NRTIs药物。

3、蛋白酶抑制剂(PIs):例如洛匹那韦/利托那韦片等,可以抑制HIV蛋白酶来阻断病毒在体内的传播,避免体内病毒扩散。

4、整合酶链转移抑制剂(INSTIs):如拉替拉韦钾片等,通过抑制逆转录过程,使病毒DNA无法与宿主细胞DNA整合,从而阻断病毒的复制。

5、其他:还有一些新的药物正在研发中,如衣壳抑制剂和膜融合抑制剂等,它们通过不同的机制抑制HIV的感染和复制。

二、作用机制与应用时机

艾滋病阻断药的核心原理在于其针对HIV生命周期的不同阶段进行干预,当HIV病毒进入人体后,它会寻找并感染免疫细胞,特别是CD4+ T淋巴细胞,阻断药物通过干扰病毒的复制过程,从多个环节切断病毒的传播途径,它们可以阻止病毒DNA的复制、整合以及新病毒的组装和释放,从而有效抑制HIV的扩散。

最佳的应用时机是在高危暴露后的2小时内开始服药,最好不超过72小时,在这个时间窗口内,药物能够最大限度地发挥阻断作用,降低感染风险,即使超过了72小时后再服药,虽然效果可能有所减弱,但仍然有一定的阻断成功率,尤其是在24小时内服用的情况下。

三、效果评估与注意事项

艾滋病阻断药的效果因个体差异而异,但总体而言,它们在降低HIV感染风险方面具有显著的疗效,研究表明,在高危暴露后及时服用阻断药物,能够显著降低感染HIV的几率。

在服药期间,患者需要严格按照医生的指导进行用药,确保药物剂量和服用时间的准确无误,定期复查也是非常重要的,以便监测药物副作用和治疗效果。

艾滋病阻断药并非万能的“后悔药”,它们不能替代安全性行为的重要性,在使用这类药物的同时,仍然需要采取必要的预防措施来降低HIV的传播风险。

艾滋病阻断药作为防治艾滋病的重要工具之一,在关键时刻能够发挥挽救生命的重要作用,它们的使用需要遵循严格的医疗指导和建议,对于有艾滋病暴露风险的人群来说,及时就医并咨询专业医生是至关重要的。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号